東南亞國家協會(Association of Southeast Asian Nations, ASEAN),簡稱東協,成立於1967年,目前共有10個會員國,分別是馬來西亞、泰國、越南、緬甸、柬埔寨、寮國、新加坡、印尼、菲律賓和汶萊。

在東盟國家,和其他亞太地區一樣,消費者普遍偏好白皙明亮的膚色,因此美白類化妝品的需求非常高。

根據彭博社引用的一份研究報告,全球美白肌膚市場在2020年達到約80億美元的規模,其中亞太地區貢獻了超過一半的收入。

可見,美白類化妝品在東盟市場具有相當的市場潛力和消費者需求。那麼東協對美白產品的監管有哪些重點?想要打進東協市場的業者應該注意什麼?以下瑞歐科技幫大家整理的重點資料:

管理概覽

目前東盟實施統一的化妝品法規,各會員國遵循《東協統一化妝品監管協定》(AHCRS),特別是《東盟化妝品指令》(ACD)。

ACD規定,東盟實施化妝品通報制度,意思是產品完成通報後即可在該國上市。(注意:東盟需要在每一個上市國家分別進行單獨通報,詳見《東盟化妝品法規總覽》)

美白類化妝品必須符合ACD下的通用技術要求,包括產品通報、禁用、限用和准用成分、標示、產品宣稱,以及良好製造規範(GMP)。

以下為瑞歐科技整理的美白類產品在東盟地區的產品通報、成分使用要求及宣稱要求,同時也列出東協各國的特殊要求。

美白化妝品的定義

ACD中並未針對美白化妝品提供官方定義。在《東盟消費者化妝品資訊手冊》(ASEAN Consumer Information Handbook on Cosmetic Products)中,將「美白或提亮膚色的產品」定義為:透過減少表皮黑色素來提亮膚色或讓膚色更均勻的產品。

具體來說,主要有兩種機制可以提亮膚色、減少色素沉澱:

減少現有黑色素的濃度;

防止新黑色素的形成。

從產品分類來看,這類產品屬於ACD中的廣義化妝品範疇。

因此,使用目的超越化妝品用途的產品,例如口服或注射類產品,不被歸類為美白化妝品。

如何判定美白化妝品

ACD提供了一個簡單的五步決策流程,可以協助判斷產品與宣稱是否屬於化妝品,這同樣適用於美白類化妝品,步驟如下:

成分:美白化妝品應僅含符合ACD附件要求的成分,且不得含有ACD中被禁用的成分。

目標部位:產品應僅與人體外部接觸,因此不包含口服、注射類產品。

主要功效:透過讓皮膚變白或維持膚色明亮的方式改變外觀。

產品介紹:不得宣稱用於治療或預防人類疾病,例如治療色素沉澱。

化妝品的生理效果:化妝品通常僅具有非永久性的效果,需要持續使用才能維持,若宣稱透過藥理、免疫或代謝作用來永久改變或矯正生理功能,則不屬於化妝品範疇。例如違規宣稱:「直接抑制黑色素在黑素細胞中的產生」。

通報要求

美白類化妝品屬於化妝品,因此在進入東協市場前,必須完成產品通報。

東盟要求在每一個上市國家進行單獨通報,企業(或通報負責人)應在產品上市前向當地主管機關提交產品通報,並依據當地機關提供的產品通報表來完成。

由於各國主管機關的審查要求存在差異,尤其在產品宣稱部分,因此準備通報文件時要特別注意,見下方「宣稱要求」段落。

成分使用要求

在東盟市場銷售的所有化妝品都必須符合ACD附件中的成分清單,包括:

附件II:化妝品禁用成分清單

附件III:化妝品限用成分清單

附件IV:化妝品准用著色劑清單

附件VI:化妝品准用防腐劑清單

附件VII:化妝品准用防曬劑清單

東盟並沒有針對美白產品制定特定的美白成分清單。通常,美白化妝品應僅含符合ACD附件的成分,且不得含有任何被禁用成分。

例如,根據ACD附件II,美白產品不得包含氫醌、維甲酸或壬二酸等禁用成分。

在東盟市場常見且廣為接受的美白成分包括:煙酰胺(維生素B3)、熊果素、曲酸、亞油酸、亞麻酸、油酸及維生素C(抗壞血酸)。

大部分東盟會員國會嚴格遵守ACD附件中有關化妝品成分的要求,但各國可基於自身情況額外補充清單。例如泰國就額外限制了部分禁用成分。

因此,建議企業在不同會員國銷售產品時要特別注意這些差異,以確保產品符合當地要求。

宣稱要求

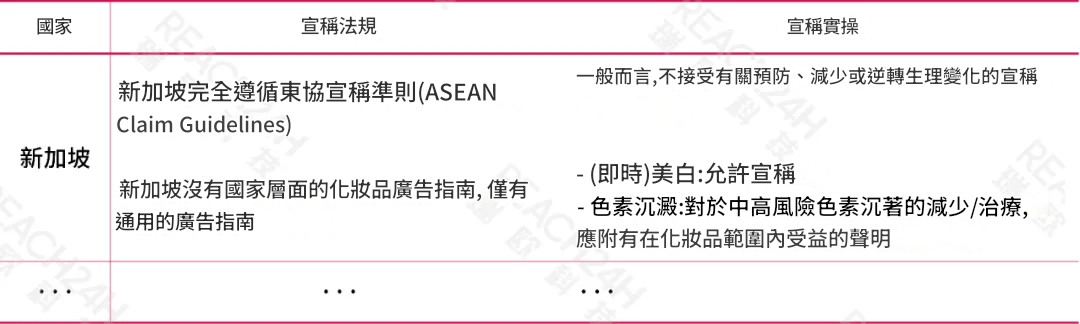

ACD和會員國之間在宣稱要求和產品宣傳方面存在差異。例如,新加坡的宣稱規範和實務做法如下:

除了新加坡外,東盟其他國家的宣稱要求各不相同。若想了解更多細節,歡迎聯繫瑞歐科技了解更多詳情!

總結

美白類化妝品在東盟市場極受歡迎,許多消費者希望擁有更白皙、更均勻的膚色。東協對美白化妝品的監管基於ACD及東協化妝品宣稱準則,各國在此基礎上略有差異。

瑞歐科技提醒您,化妝品製造商及行銷商應確認上市國家的最新法規及準則,以避免潛在法律風險,保護消費者健康並維護品牌形象。

瑞歐科技可協助企業出口東盟,合規服務涵蓋:

✔ 產品通報

✔ 配方包裝審核

✔ CPSR製作

✔ PIF文件整理

✔ 上市後監管應對

涵蓋國家包括:越南、印尼、泰國、馬來西亞、新加坡(含責任人代理)等。

相關文章: